光線力学療法(PDT)への展開応用を目指したフラーレン誘導体の構造と活性評価(バイオメディカル研究センター/応用化学科 教授 髙村 岳樹)

フラーレンやカーボンナノチューブは光による増感作用を利用した薬理作用や、それ自身の薬物輸送担体として着目されている。しかしながら、それ自身は生理的条件では溶解が困難なため、生体内の局所伝達は極めて困難である。そのため、水溶性を確保しつつ、薬理作用を示す新規炭素ナノマテリアルを提案することが本研究の目的である。

(バイオメディカル研究センター/応用化学科 教授 髙村 岳樹)

本研究では、とくにフラーレンに「DNAに共有結合できる化合物」を結合させ、DNAの近傍にフラーレンを配置させたのちに、光増感作用を施しDNAを高効率で切断させ、標的細胞を死滅させることを狙っている。

またフラーレン等のナノ構造物質の局所輸送を可能とするタンパク質性ナノカプセルであるシャペロニン変異体を用い、「合成したフラーレンのシャペロニンカプセルへ内包化と核への局所送達」を検討する。

タンパク質を用いたナノマテリアル輸送はこれまでに報告例はなく、今後、病巣などへの局所伝達実現に向け、新たな内包薬剤の開発、生体(細胞、個体)におけるカプセルの動態(局在、内包物の放出)を明らかにすることを目的とする。

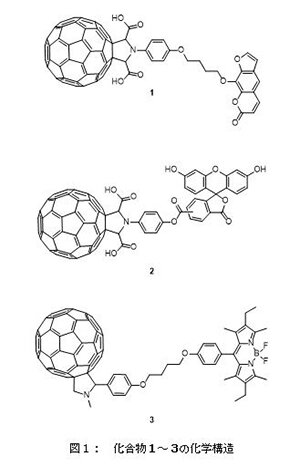

これまでにフラーレン誘導体1(図1)が細胞傷害性を有することを明らかとしてきたが、細胞内の局在については不明のままであった。そのため、化合物1に類似した化合物で蛍光性官能基を有した化合物を合成し、その評価を行っている。

フラーレンにDNA結合性化合物であるソラレンを結合した化合物1の類縁体として末端にフルオレセインを結合させた化合物2の合成、また、水溶性官能基を有さない蛍光フラーレン誘導体3についても合成を行いっている。化合物3は末端がBODIPY蛍光団を有しているが、この部位をフルオレセインとした化合物は既知の化合物であり、その比較もかねてBODIPYを結合させている。これらの化合物の蛍光特性および細胞内取り込みについて検討を行っている。

これらの化合物の合成は以下の様である。

化合物2の合成は以下のように行った。ニトロフェノールを原料として、まず水酸基をシリル保護を行い、水素添加によってPd触媒存在下ニトロ基の還元を行った。ブロモ酢酸ブチルを用いて、アミノ基に酢酸ブチル基を導入した。得られた化合物は、ブチルグリオキシレートとフラーレンと反応させ、化合物6とした。シリル基を脱保護後、フルオレセイン誘導体とカップリングさせ、更に脱保護を行い、目的とする化合物2とした。(図2)

また、BODIPY蛍光団を有する化合物3は、既知文献を参考に、まずブロモブトキシフェニルアルデヒド9を合成した後、それをBODIPY誘導体化して化合物10を得た。化合物10はさらにフェニルアルデヒド誘導体と反応させ、最終的にBODIPY-Fullerene誘導体3を得ることが出来た。(図3)

得られた化合物について蛍光特性について検討を行った。化合物2については蛍光波長がもともとの513nmから517nmまで長波長シフトしており、さらに蛍光強度はフルオレセインの約20%程度であった。化合物3については539nmから537nmの若干の短波長シフトが観察された。化合物3の場合、蛍光強度が元のBODIPYのみと比べると2%程度と大きく減弱していることが明らかとなった。いずれの化合物もアルカリ処理により、蛍光の復活が観測された。この蛍光の復活は蛍光団がフラーレンから切り出された事も考えられるが化合物3はアルカリに対しても剛直であることが推定されるため、物質環境の変化に依存するものと推定される。

フラーレン-蛍光物質の複合体では過去の研究では、トリプシンによる蛍光の強度上昇が指摘されている。今回トリプシンの処理による蛍光の強度変化を検討を行ったが、蛍光の復活は観察されなかった。一方、化合物2はエステル結合を有するため、エステラーゼに対する耐性の検討を行った。高濃度のエステラーゼ処理では、エステラーゼ自身の発色の影響で、蛍光が十分に観察されない現象が確認されたが、エステラーゼの0~40unit/mlの濃度範囲ではフルオレセインジアセテート(陽性対照)は脱アセチル化して蛍光復活が観測されたが、化合物2を用いた時では、蛍光の復活は低濃度では観察されなかった。ただし高濃度投与のときは若干の蛍光強度の上昇が観察された。

また、細胞内の局在を調べるため、化合物2を細胞に処理を行った。100 μMの濃度で各種細胞株CHL、A549、Helaに処理後、一定時間培養し、蛍光顕微鏡で観察を行った。このとき核についてもDAPIを用いて同様に染色した。化合物は蛍光が減弱されてはいるが、細胞内での蛍光を観察することが可能であった。細胞株はいずれも1時間後から化合物2の核への集積が観察された。(図4)

細胞質も蛍光が観察されることから、細胞質、核のいずれにもこの化合物は存在しうることが示された。また染色体がよく染色されていることから、DNAへ集積している可能性も示唆された。同様の細胞内局在試験を化合物3についても行ったが、蛍光を観察することが出来なかった。蛍光の減弱が大きいためと思われた。

今回合成した化合物は核への蛍光局在が観察された。このため、今後は、化合物1の細胞内局在、DNAへの結合などを中心に今後の研究を進めている。