情報システム学科

人々の生活や働き方を進化させる

情報技術の新たな活用方法を探究する

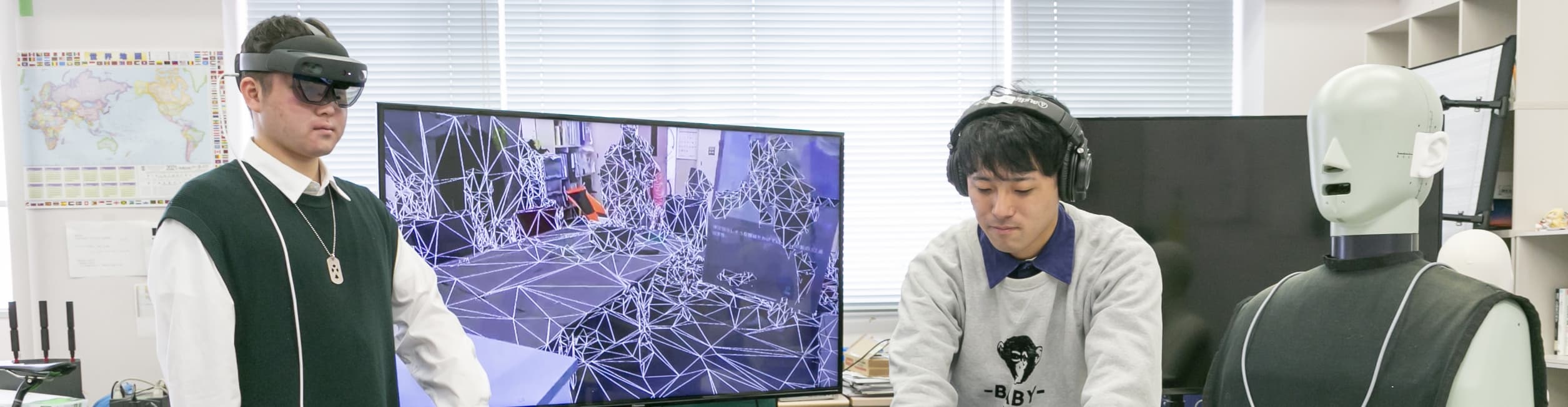

情報技術をどのような場面で活用し、どのように人々に貢献していくのか。情報技術を広く学ぶだけではなく、「社会での活用方法」に注目して、人々の生活や働き方への応用を模索するのが、情報システム学科の大きなポイントです。システムやロボットといっても、その活用方法は医療福祉・生産現場・教育など多様なフィールドに広がっています。情報技術の基盤であるソフトウェアに加えて、ハードウェアも合わせて学び、プログラムでモノを動かすための知識を習得。人々が求めるテクノロジーを、社会で実現する力を身につけます。

学びのキーワード

- ・情報システム開発

- ・アプリケーション開発

- ・ホームロボット

- ・情報技術のビジネス応用

- ・ヘルスケアシステム

- ・人とロボットのつながり

- ・教育システム

- ・センシングシステム

- ・次世代ネットワーク

- ・VR/AR/メタバース

- ・IoT(モノのインターネット)

学科の特長

-

01 プログラミングが

基本スキルとなる時代に高校でのプログラミングの授業の必修化とともに、プログラミングは一部の人の特別なスキルから一般的な知識へと変わります。今後求められるのは、「人々が必要とする技術やシステムを形にする力」です。技術の習得のさらに先を見据えた高度な視点と発想力が、これからのIT技術者に不可欠なものとなります。

-

02 人の暮らしを支える

ロボットのこれから急速に進化し、活用の場を広げるロボット。これからは人々の生活を支援する存在として、より人間の近くで活躍することでしょう。ロボットは人のために何ができるのか、ロボットは人とどういう関係性を築けるのか。システムによる制御や開発だけでなく、人間とロボットの未来の関係性を描く力が求められています。

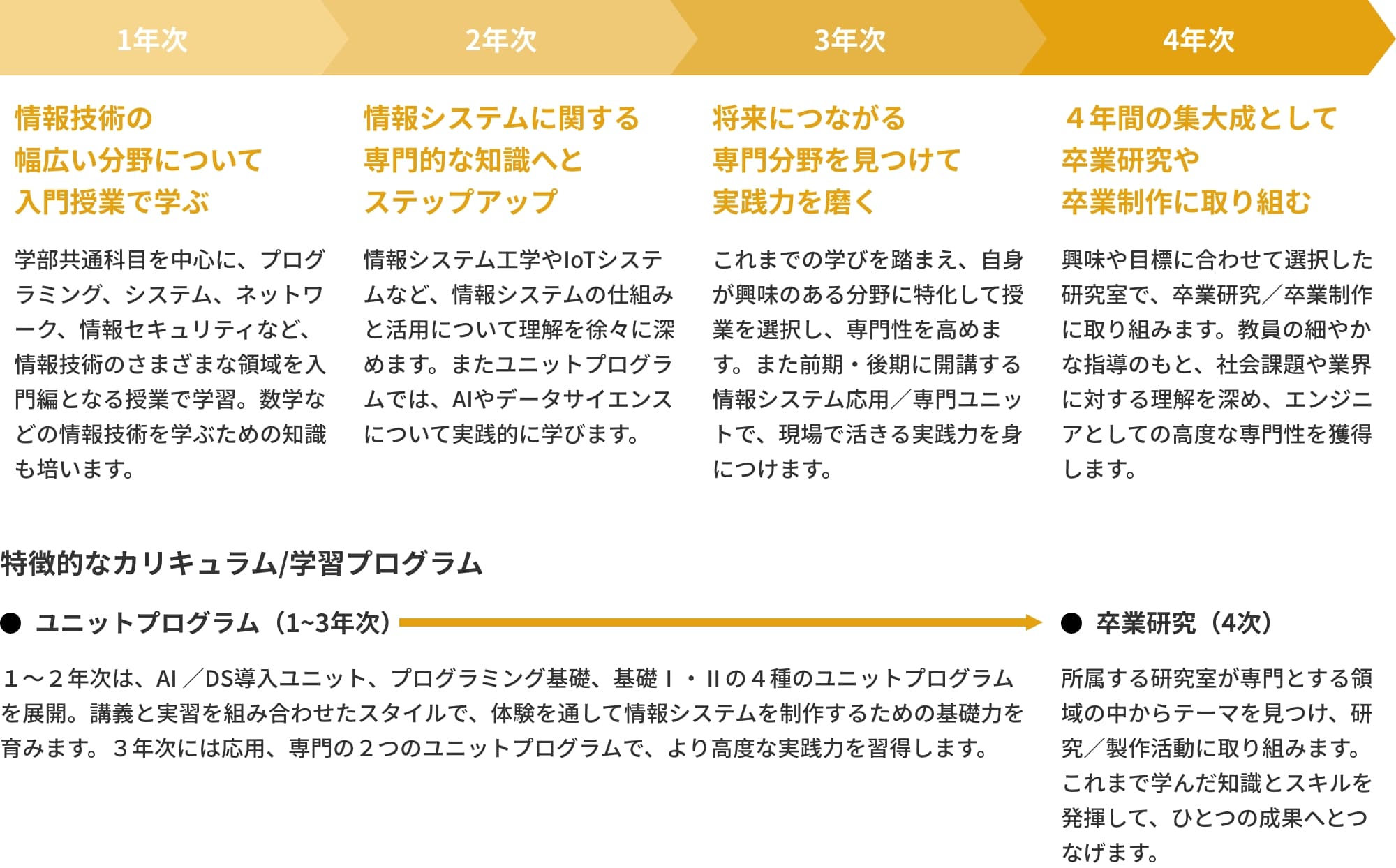

学科の学び

学びの流れ

特色ある学び

実践的な技術活用にスポットを

当てて情報技術を学ぶ

プログラミングやデータサイエンスなど、情報エンジニアとして必要な力はもちろん、その上で情報技術を社会でいかに活用するかを考え、その構築や運用能力までを身につけるのが情報システム学科ならではの学びです。情報技術を使ってこんなことがしたい、こんな分野で活躍したい。情報技術そのものを学ぶだけでなく、その先の技術活用や将来の目標など、具体的なビジョンを持っている学生にとって、技術応用と実践的な力を培える最適な環境となるでしょう。

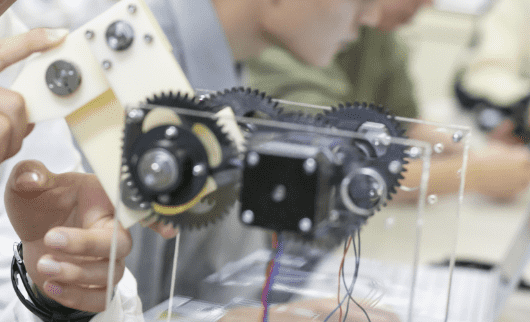

プログラムでモノを動かすための

知識とスキルを習得

パソコンのモニターの中だけで完結するのではなく、作成したプログラムで製品やロボットなどを稼働させる。組み込みシステム/アプリケーションの開発を重視する本学科では、実際にモノを動かすための知識として、電気電子回路や力学など、ハードウェアに関する授業も充実しています。ソフトウェアが中心となりがちな情報エンジニアの世界で、ハードウェアへの理解は大きな強みとなるもの。幅広いスキルが、将来のキャリアの可能性を広げてくれます。

どのような技術が社会で

必要とされているかを知る

人々の生活や働き方に関わる情報技術の活用を考えるためには、「どのようなテクノロジーを社会が求めているのか」を知る必要があります。3年次以降の専門学習、4年次からはじまる研究室では、ヘルスケアや福祉、教育など生活に関わる分野から生産現場まで、興味や目標に合わせたフィールドについて、その現状や課題への理解も深めます。課題解決のためのアイデアやシステムを考えるプロセスを通して、社会人に欠かせない課題発見解決能力を高められます。

取得できる資格

- ・ITパスポート試験受験資格

- ・基本情報技術者試験受験資格

- ・応用情報技術者試験受験資格

- ・データベーススペシャリスト試験

- ・エンベデットシステムスペシャリスト試験

- ・JAVAプログラミング能力認定試験

- ・ネットワークスペシャリスト試験

- ・情報セキュリティマネジメント試験

- ・情報セキュリティスペシャリスト試験

- ・情報処理活用能力検定

教育目的と各種ポリシー

- 知識・リテラシー

- (1) 情報システムの理解に必要な情報、数理の基礎学力を持ち、関連する自然科学や工学の知識や基礎技術を体系的に理解できる。

- (2) 情報システム技術者として必要な情報技術、データサイエンスのリテラシーを身に付けている。

- 課題解決力

- (3) 基礎知識と技能を活用し、多面的な視点から物事を考え、情報システム、情報技術に関する課題を発見し解決するとともに、新たな価値形成を見出すことができる。

- (4) 情報システム分野に関する知識を体系化し、他者との考察をもとに論理的にかつ発展的に導出した応用課題や目標に対して、多面的な視野のもとで解決を行い、成果を論理的に説明する能力を身に付けている。

- 学修に向き合う力、情報技術者としての人間性

- (5) 情報技術者及び社会人として活躍するためのコミュニケーション能力、プレゼンテーション能力を有し、他者と協働して目標を実現する力を身に付けている。

- (6) 主体的な学修・探究活動・実験実習による検証等に取り組む姿勢を身に付けている。また、情報技術者としての社会的責任を理解し、情報技術者としての倫理観を身に付けている。

- 知識・リテラシー

- (1) 専門基礎導入科目の講義と演習を通して、情報システムと情報技術の理解に必要な情報と数理の基礎学力を修得する。また、専門基礎科目の講義と演習を通して、情報システムと工学を融合させる技術の理解に必要な工学の基礎学力を修得する。この基礎学力とは、計算のみならず、数理の考え方を身に付けることで、身の回りの事象との関連性を論理的に理解することをいう。以上を踏まえて、情報技術基礎導入科目群(学部共通)と専門基礎科目を修得するとともに、情報システム基礎ユニットを通して、関連する自然科学の知識や基礎技能を体系的に理解する。

- (2) 共通基盤科目の数理情報系分野におけるICT(情報通信技術)関連科目を初年次に学修した上で、データサイエンスにおけるリテラシーを身に付ける。さらに、プログラミング科目においては基礎的なプログラミングを学びながら論理的な思考力を修得する。特に、学科固有の専門基礎科目については、必要なデータ処理やプログラミングを通して、現代の情報技術者としての実践的な技能を身に付ける。

【学修成果の評価方法】

共通基盤教育科目、専門基礎導入科目、そして専門基礎科目における試験、小テスト、レポート、演習で評価する。

- 課題解決力

- (3) 専門科目の基礎ユニットでは、多面的で多角的な視点から物事を考え、情報システムや情報技術さらに工学に関する問題を解決する過程を学ぶ。学科固有の専門科目ではコンピュータを利用しながら情報システムの構築に必要な技術を学ぶ。また、基礎ユニットおよび専門科目内でのレポート課題をまとめる課程で、様々な事象と講義で得た知識を関連付けて考えることができる能力を身に付ける。学ぶ領域は、情報工学全般、ロボット、ライフサポートシステムの各分野から選択する。

- (4) 主に情報システム応用ユニットや情報システム専門ユニットを通して、情報工学、機械工学、電気・電子工学、さらに人間科学の知識や技術を体系化し、発見した課題についての分析的な問題解決能力を修得する。さらに、卒業研究では研究計画の立案や必要な調査を主体的に行い、そして、報告書の作成や発表を通して、第三者にその内容を論理的かつわかりやすく伝える能力を身に付ける。

【学修成果の評価方法】

ユニットプログラムでは、課題達成状況やその到達プロセス、プレゼンテーションなどにより多面的に評価する。

- 学修に向き合う力、情報技術者としての人間性

- (5) 社会人として必要な教養は共通基盤科目全般で学び、特に情報システムに関する技術者像はキャリア系科目などを通して学ぶ。その上で、社会で役立つ技術者として必要な能力を理解するとともに、専門基礎科目および専門科目のユニットプログラムでの実践を通して、他者と協働してコミュニケーションを取りながら課題を解決する能力を身に付ける。特に、情報分野ではコミュニケーション能力が重要となるため、専門基礎導入科目の情報社会系科目を通してこれらを学ぶ。

- (6) 情報システムの設計・開発に関連する科目では、情報技術の応用やコンピュータの利用だけでなく、継続的な粘り強い取り組みの重要性を理解する。将来の技術者としての倫理観は共通基盤の倫理系の科目を中心に学び、専門基礎導入科目の情報社会系科目でも学ぶとともに、卒業研究における総合的な学びの中で身に付ける。さらに、研究活動を行う能動的な態度を活かしながら、情報技術者として必要な探究力を身に付ける。

【学修成果の評価方法】

共通基盤科目および専門基礎導入科目の情報社会系科目では、試験、小テストやレポートで内容の理解度を評価する。卒業研究では、活動状況(計画立案、遂行状況、コミュニケーション等)や卒業論文のまとめ方、そして複数の教員による発表審査結果を総合的にルーブリック等で評価する。

求める人材像

本学のAPに該当し、また次の 1~3 に該当する人および該当しようとする人を求めます

- <知識・リテラシー> 情報システムの理解に必要な情報と数理の基礎学力を高めようとする意欲がある。

- <課題解決力> 情報システムの基礎知識・技能を活用し発展的に物事を考えようとする意欲がある。

- <学修に向き合う力、情報技術者としての人間性> 粘り強く学修・探究活動・実験等に取り組む意欲のある人。

選抜の方法

情報システムを学修するために必要な高校段階までに身に付けた基礎学力や情報システムを学修する多様な意欲を把握するため、総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜を実施します。

選抜の詳細

面接や実験の内容、学力試験科目等の詳細は、大学案内、本学ホームページによりお知らせします。

PICK UP

学生の自由なものづくりから

「高い研究成果」を生み出す

システムやロボットの製作をはじめとした、学生のさまざまな研究や製作活動が学会で評価されています。最近では、情報処理学会アクセシビリティ研究会と情報処理学会第85回全国大会において、本学科の4年生3名が「音声対話システムの研究」「食事認識システムの研究」「食事介助ロボットの研究」で学生奨励賞を受賞しました。学生の自由な発想が、社会に役立つ情報システムを生み出します。

[ 関連ページ ]

他の学科も

Check!

→