KAIT Stop the CO₂ Project KAIT Stop the CO₂ Project

2015年,国連サミットにおいてSDGs(持続可能な開発目標)が採択されました.本学では遡ること2009年からKAIT Stop the CO2プロジェクトを開始しています.以来,持続可能な社会の構築が不可欠な世の中にあって,この教育プログラムは真摯に向き合ってきました.1年生科目「Stop the CO2入門」は,これまでに1000人を超える学生が受講しています.環境問題を気に掛けている学生は潜在的にはもっと多いと思います.このホームページでは,このプログラムのコンセプトや特徴,また活動報告なども行っているので,ぜひ見て下さい.なお、既定の単位数を修得した場合、卒業時に修了証が授与されます。

KAIT Stop the CO₂ Projectとは

KAIT Stop the CO₂ Projectコンセプト

これからの地球人にとって必要不可欠な環境教育の実施をめざし、神奈川工科大学では、学部・学科横断型の新教育プログラムを実施しております。この教育プログラムは、当時としてはかなりユニークなプログラムで、世の中に先行していました。そして、今まさに重要な取り組みとなっています。

本プログラムでは、多彩な講義や実験を通し、幅広い視点で環境問題を学ぶことができます。

学部・学科の枠を超えた、4年間一貫のプロジェクト

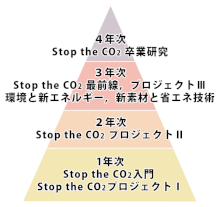

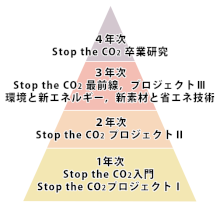

2年次までは、Stop the CO2関連の導入科目とプロジェクト科目をもとに興味・関心を維持・発展させながら入学した学科で必要となる専門基礎を身に付け、3年次からは、自主的に自分の興味・関心のあるStop the CO2関連科目を学部・学科を越えて自由に履修します。

4年次には、その集大成として所属学科の教員はもちろん希望すれば学部・学科を越えたプロジェクト教員の下で自分の興味あるテーマの卒業研究を行うことができます。

地域、社会との係り合いを通して、よりよい地球を目指す

本プロジェクトでは、地域、社会との係り合いを持たせる仕組みとして、プロジェクトからの発信はもちろん、外部からのプロジェクトへの参加を呼びかけています。

クローズした大学の教育の枠を超え、さまざまな人々と接し、コミュニケーションをとることで、さらなる可能性を見つけることが可能になります。

一人ひとりが環境と向かい合い、よりよい暮らしのために力を合わせる。地球だけでなく参加した人それぞれの未来を見据えています。

本プログラムの特徴と期待される教育効果

本プログラムの、4つの「特徴と期待される教育効果」

①学部・学科を越えた4年間一貫のプロジェクトを主体とした教育プログラム。

多面的な見方、コミュニケーション能力、自主的に継続して学習できる能力、共同して作業できるエンジニアを育てます。

②2年次までは環境への関心を維持発展させながら所属学科の専門知識を。

2年次までは、環境への関心を維持させつつ、所属学科の専門基礎を修得、3年次には学部・学科の枠を超えて関心・興味ある分野を追求します。基本とする学問分野をしっかり持ちつつ、多面的な視点を持ったエンジニアを育成します。

③地球人にとって不可欠な環境教育を実施します。

将来の予測は難しいですが、これからの世の中の変化に備えて幅広い社会人としての常識を身につけ、社会に対して責任を持てる技術者を育成します。

④就職先の温暖化対策に貢献できる技術者を育成します。

環境分野の知識を身につけたエンジニアを育成することにより、就職先の企業での温暖化対策に関わる業務を遂行することが出来ます。

スペシャル対談

プロジェクトの進行状況と今後の展開

これからの地球人にとって必要不可欠な環境教育の実施を目指し、2009年4月にスタートした学部・学科横断型の新教育プログラム、「KAIT Stop the co2 Project」。

現在、履修した1年生は多彩な講義や実験を通し、幅広い視点で環境を学んでいます。

今回は、プロジェクトの進行状況や、今後の展開について、プロジェクト教員の中心として活動を進める、本学名誉教授の鳴海明教授にお話を伺いました。

環境をキーに多面的な見方、コミュニケーション能力を育成

編集部:2009年4月にスタートしたプロジェクトですが、あらためて本プロジェクトの設立の背景をお聞かせください。

鳴海教授:現在は生活のあらゆるシーンで環境への意識が求められる時代です。環境に関する知識・見識を有することは、もはやマナーと言っていいでしょう。一方、今の若者に目をやると、ケータイやインターネット、コンビニ等、便利すぎる社会の中で、自分で考えをプランニングをすることが苦手な面があります。学生時代は自分の生き方を一度真剣に考える大切な時期。

そして環境問題は、地球の一員として未来を生きる者の生き方に否応なく関わってきます。いわば環境問題は、自分の生き方を考えるための身近なテーマとも言えるのです。その環境を考える機会、場を与えるのは大学としての使命というのが、ベースにある考えです。

編集部:環境問題をパーソナルなものとして捉えることの、意義についての提案でもあるわけですね。では、具体的にプロジェクトの特徴について教えてきただけますか。

鳴海教授:一番の特徴は、学部学科の枠を超えた、4年間一貫のプロジェクト教育だということです。環境問題の解決には様々な学問分野の多面的な知識が要求され、一学科の学習では対応できません。そこに様々な学科の教員・学生が1年次から交流し、一緒にプロジェクト教育を行うことで、多面的な見方とともに、様々な分野の人たちと共同で作業ができるコミュニケーション能力も養うことができるのです。

体系的なカリキュラム、幅広い視野を養う講義

鳴海教授:こちらの図にあるように、1年次から段階を経て、幅広く、深く環境を学べるカリキュラムを組んでいます。2年次までは、Stop the CO2関連の導入科目とプロジェクト科目をもとに興味・関心を維持・発展させながら入学した学科で必要となる専門基礎を身につけます。3年次以降は自主的に学部・学科を越えて履修できます。さらに1年次から4年次まで新規の科目を配置し、その中に社会との係り合いを持たせる仕組みを導入。大学内だけの教育から、社会とつながった教育を目指しています。また、担当教員が4年間一貫してケアー・サポートを行うので、一人ひとりに合ったレベルアップが可能だと思います。

編集部:1年次の前期に行われた「Stop the CO2入門」は、まさにその社会との係わりを体現した内容でしたね。

鳴海教授:そうですね。各学科教員によるオムニバス式の授業の他に、環境関連の外部講師による講義や、東京ガス・東京電力の2大エネルギーメーカーの工場見学、厚木を舞台にしたフィールドワークも行いました。学生の方々にとって、身近なところから発想したり、幅広い角度から環境を考えるいい機会になったようで、土曜日1限目という時間帯にも関わらず、予想をはるかに超える76名の学生が履修し、熱心に受講する姿が目立ちました。アンケートにも「環境問題への意識が増した」「自分の専攻以外のことにも興味がわいた」などの声が多数寄せられました。

編集部:履修している学生さんは、所属する学科の科目を履修しながら同プロジェクトを並行して行っているのですね。

鳴海教授:はい、そのため、プロジェクトに参加する学生の皆さんは高い意欲と自主性を持った方々ばかりです。そのような学生に対して、一人ひとりの関心に合ったテーマ設定と指導を行うことで、学生の能力や自主性をさらに伸ばしていけると考えています。

「プロジェクトI」では、テーマに分かれての実験も

編集部:今現在は、どういった内容の授業が行われていますか?

鳴海教授:1年後期科目として「Stop the CO2とライフデザイン」と「Stop the CO2プロジェクトI」が現在行われています。履修者はそれぞれ89名と65名です。「Stop the CO2とライフデザイン」は基礎・教養教育センターの人文・社会系の教員が担当している科目で、環境を通して起こっている経済・社会・法・教育・倫理といった問題を様々な角度から考えることで、多面的な見方はもちろん社会への関心を喚起し、これをきっかけに自分の生き方を考えてもらえたらというこのプロジェクトの核になる科目です。「Stop the CO2プロジェクトI」はエコの疑問も含め計33テーマから学生が希望のテーマを選び、グループに分かれての実験や実習を通して、環境に貢献できる成果へとつなげていこうというものです。「電気自動車」「マイクロ発電システム」「太陽エネルギー」「バイオ燃料」「水素生成」「家電製品」など、設定テーマは非常に幅広いものがあるので、興味あるものがきっと見つかるはずです。

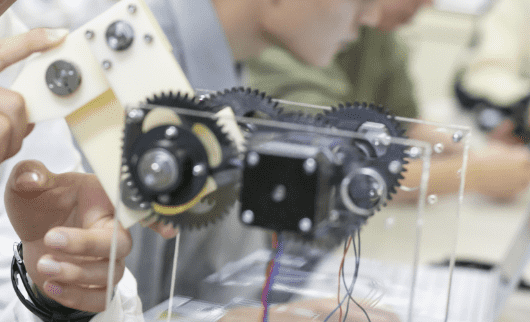

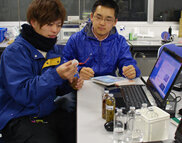

編集部:今も、先生の後方でプロジェクトIの作業をやられているようですが(写真2)、みなさん非常に楽しそうですね。

鳴海教授:ええ。実験がメインなので、メンバーでアイデアや意見を出し合って答えを見つけていく作業がおもしろいようで、夜遅くまで残って取り組んでいる時もあります。ちなみにそこでやっているのは「木の葉や落ち葉からの水素生成」と「圧力の電気エネルギーへの変換」のための実験です。実験には研究室所属の学生も参加して指導やアドバイスを行うので、より内容が身近に感じられると思います。

より地域に、社会に開かれたプロジェクトへ

編集部:編集部:今後の「KAIT Stop the CO2 Project」の展開をお聞かせください。

鳴海教授:プロジェクトと地域、社会との接点をもっと増やしていきたいですね。プロジェクトからの発信はもちろん、外部からのプロジェクトへの参加を呼びかけ、そこで生まれるコミュニケーションから、さらなる可能性を探っていきたいです。今年はすでに、エコ関連のイベントとして「キャンドルナイト in KAIT」の開催や「エコの疑問を解決プロジェクト」を企画し、プロジェクトのアピールとともに地域の方々との交流を実現しました。今後も「環境フェスタ」への参加や、一般の方対象の「エコ講座」の開催などを予定しています。一人ひとりが環境と向き合い、よりよい暮らしのために力を合わせる。その先に見えてくるのは、地球だけでなく参加した人それぞれの明日の姿かもしれませんね。プロジェクトはまだ始まったばかりですが、一歩一歩着実に進んでいきたいと考えています。

KAIT Stop the CO₂ Projectの研究紹介(一部紹介)

水素エネルギー

- 「水素を産生する微生物の探索と遺伝子解析、エネルギーへの転換」

(研究分野)

バイオマス/廃棄物/燃料電池/水素/循環型社会/生物・バイオ

- 「光触媒を用いた水素生成」

(研究分野)

新素材/生物・バイオ

バイオマス

- 「環境に優しい木材からのバイオエタノール生成技術」

(研究分野)

バイオマス/廃棄物/リサイクル/燃料電池/循環型社会

- 「高品質バイオディーゼル技術開発」

(研究分野)

バイオマス/廃棄物/リサイクル/循環型社会/省エネ/生物・バイオ

燃料電池

- 「燃料電池の開発とその特性評価」

(研究分野)

燃料電池/新素材

風力、太陽光

- 「風力タービンの開発と最適設置の検討」

(研究分野)

太陽光/風力/分散型エネルギーシステム

- 「ソーラーカー、ソーラ電動バイクの開発」

(研究分野)

太陽光/分散型エネルギーシステム/省エネ

Stop the CO₂ とライフスタイル

水を利用してヒートアイランドをクールアイランドへ

- 「屋上緑化と蒸発潜熱を利用した舗装」

(研究分野)

太陽熱/生物・バイオ/ライフスタイル

- 「スマートグリッド」

(研究分野)

分散型エネルギシステム/自然エネルギー/ライフスタイル

- 「植物工場」

(研究分野)

生物・バイオ/自然エネルギー/ライフスタイル/食糧

省エネ

- 「高効率スターリングエンジンの開発」

(研究分野)

省エネ

- 「省エネを意識した家電製品の開発」

(研究分野)

省エネ/新素材/Stop the CO2とライフスタイル...

- 「バイオ分野における省エネ技術」

(研究分野)

省エネ/新素材/生物・バイオ

環境化学分析、生体影響評価、環境保全

- 「化学成分の分析と生態影響の解析」

(研究分野)

生物・バイオ/環境化学分析/生態影響

- 「環境汚染化学物質の浄化」

(研究分野)

生物・バイオ/環境化学分析

教員紹介

KAIT Stop the CO2 Projectでは各学科の教員が、学科を越えてプロジェクトを推進させていきます。

機械工学科

- これからの生産・加工を考える

(研究内容)

研削・切削加工/超音波振動加工/植物工場

- 人に心地よいエンジニアリングを目指す

(研究内容)

メカトロニクス/感性工学/太陽エネルギー利用

電気電子情報工学科

- 環境にやさしい未来を目指す

(研究内容)

自然エネルギー/パワーエレクトロニクス制御/音響

- 安全・快適なエレクトロニクス技術の探求

(研究内容)

家電工学/環境計測/ロボット制御

- 心地よい光環境を目指して

(研究内容)

照明工学/視環境/感性工学

応用化学生物学科

- 化学とバイオのパワーで環境と生物を守ろう!

(研究内容)

環境/医薬・医療/バイオテクノロジー

- おいしさと健康をささえる食品高分子の開発

(研究分野)

食品/タンパク質/コロイド

- 遺伝子工学を応用した測定・物質生産・探索

(研究内容)

生化学/遺伝子工学/生理活性物質の生合成

情報工学科

- 人間に快適なコンピュータ環境の実現を目指そう

(研究内容)

対話型システム/システム運用・管理/医用・生体情報工学

情報ネットワーク・コミュニケーション学科

- 効率の良いネットワークシステムを研究開発する

(研究内容)

移動体通信/コンピュータネットワーク/通信理論

情報システム学科

- ロボットを操るっ!!

(研究内容)

画像処理/プログラミング/ロボット